2026年共通テストの難易度を大胆に予想!|共通テスト対策は東進 市川|本八幡|大学受験の予備校をお探しなら|東進ハイスクール|東進衛星予備校|市川八幡校

新課程開始の翌年に当たる2026年の共通テストは難化する可能性が高い!

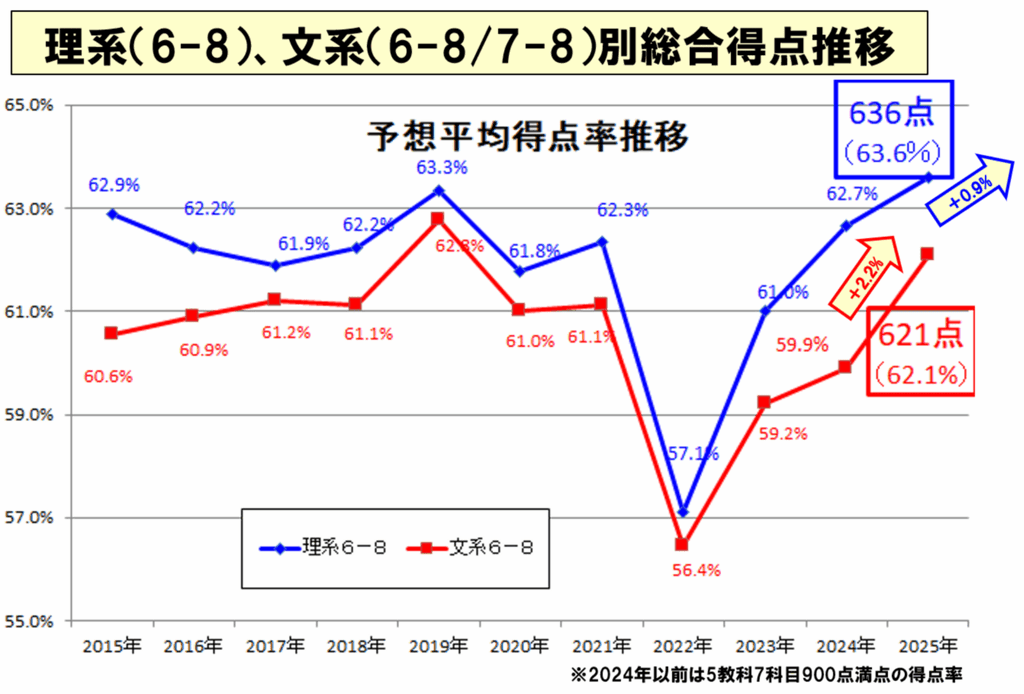

過去の共通テストの平均点の推移を見ると、出題傾向が変わる年(共通テスト開始、新課程スタート等)は、いわゆる「ソフトランディング」となる傾向があるように思われます。これは、おそらく大学入試センターが多くの受験生に不安を与えないよう、意図的に難易度を調整している可能性があるためだと考えられます(あくまでも推測です)。

そして、ソフトランディングの翌年からは難化傾向が見られます。過去の平均点の推移からも、2026年の共通テストは難化することが予想されるため、来年受験の皆さんは難化を見据えた対策が必要です。もっとも、このサイトをご覧いただいている方にとっては、大きなチャンスともいえます。なぜなら、難化が予想されるならば「どの教科が難化するのか」「難化する要因は何か」を今から調査し、対策を進めることで、他の受験生より圧倒的に有利になれるからです。

これはあくまで私の推測ですが、文系なら英語と国語、理系なら英語と数学が難化する可能性が高いと考えています。選択科目に差が大きく生じると不公平になるためです。ただし、特定の選択教科のみが難化すること自体はよくあることで、これは今回述べている「大きなトレンド」とは別に考える必要があります。たとえば、前年度に大幅に易化した選択科目が翌年度に難化する、といった「反動」による変動も起こり得るからです。

さて、大きなトレンドの一例として、2025年の共通テストでは英語のリーディングが易化しました。大問数が6問から8問に増えたにもかかわらず、総語数が2024年より660語も減少したことが理由と考えられます。そうなると、翌年(2026年)は大問数が8問のまま総語数が元に戻ると予想されるため、リーディングは難化するでしょう。つまり、英語の速読対策が大きな差を生む要因となります。2026年受験の皆さんは、英語の速読練習を強化し、十分に準備をしておくことをおすすめします。

また、2025年の現代文の問3では新傾向の問題が出題され、比較的容易だったために現代文の平均点が大幅に上昇しました。したがって、2026年はこの新傾向の問3が難化する可能性が高いと考えられます。対策としては、東進の共通テスト本番模試を2か月ごとに受験し、予想問題を解いて解説授業を視聴するなど、新傾向への備えを十分に行いましょう。その他の注意点として、情報Ⅰの平均点が69.26点と高かったので、来年は大幅に難化する可能性があります。特にプログラミングの問題練習をしっかりとやっておきましょう!

2025年度共通テストの概況【教科別平均点】

共通テストはなぜ難化したの?

時代が大きく変化する中、「知識が有るか、ないか」だけを問う試験を行っていては「社会・世界で活躍する人財」を輩出することはできないという要請を受けて、知識はあるのは前提として、思考力・理解力・応用力を問う試験へと変化したことが難化の主要な要因であると考えます。

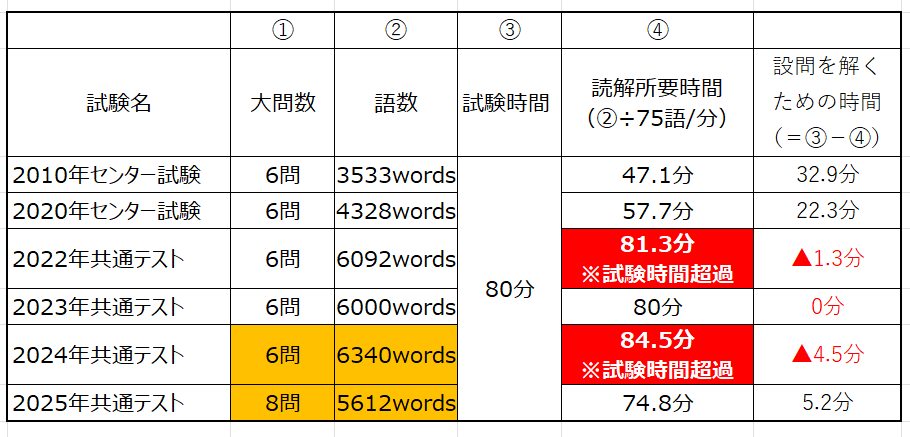

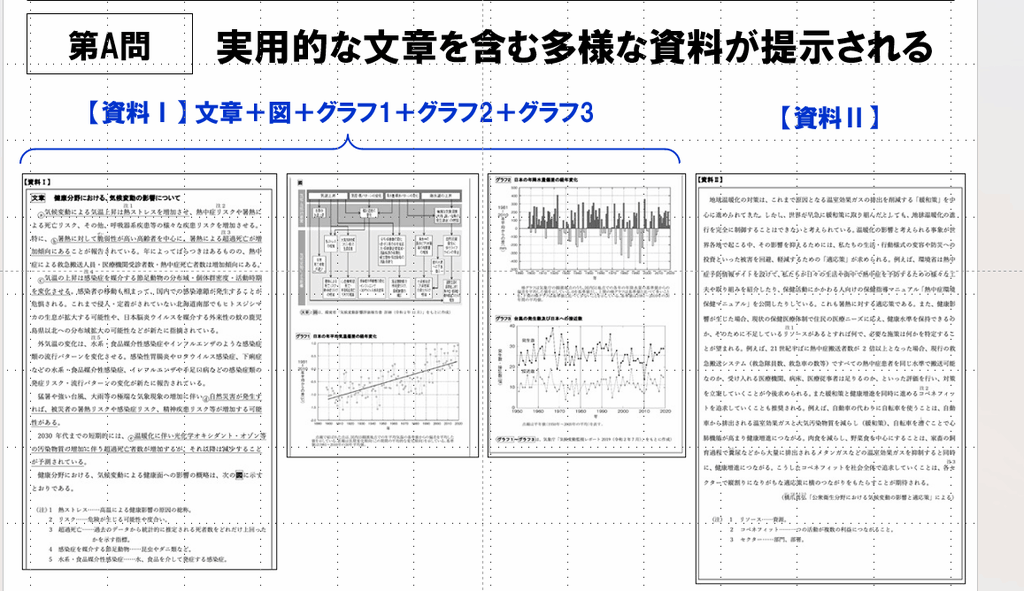

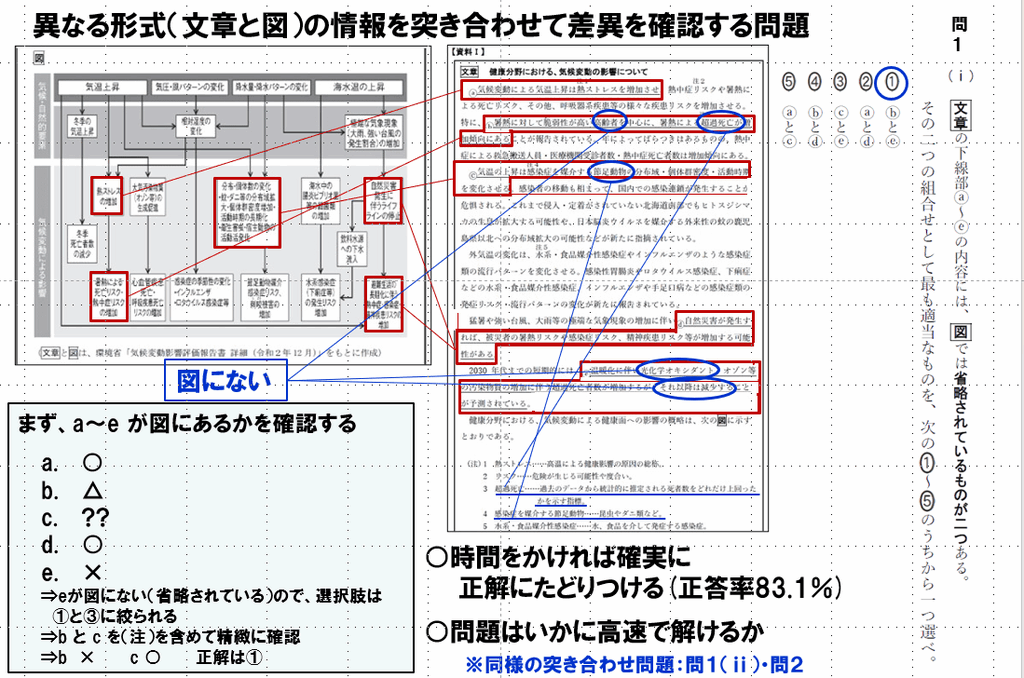

下記の表を見てもらうと、そのことが良く理解できると思います。膨大な情報から必要な情報を探す高い情報処理能力を求める試験へと変化していることがわかります。

2020年のセンタ試験問題で使われたイラスト、グラフ、表の点数は40ですが、2022年共通テストで使用されたイラスト、グラフ、表の点数は128と大幅に増加しています。また、問題ページ数も221ページから247ページと大幅に増加。多くのイラストやグラフから、素早く、的確に情報を処理する学力が求められているということがわかります。

共通テストの英語の試験内容は、センター時代からどう変化しているのか?

共通テスト英語はセンター試験に比べて単語数が大幅に増加!

共通テストの英語で高得点を取るためには、処理速度が求められます。平均的な高校生の英文読解スピードは1分間に75語と言われています。この速度で、共通テストの英文を読んだ場合、2024年の総語数6340語では、読解所要時間が84.5分もかかることになり、問題を解く時間が0分という結果になります。

おそらく、多くの高校生は大問6問中2問は、ほとんど手つかずの状態だと思います。

2026年の共通テストでは、大問数が8問に増え、総語数も600~700語、もしかするとそれ以上増加すると予想されます。英語の速読力をつけることは全受験生の急務です。1分間に140~150語のスピードで英文の読解ができるように、今から速読力をつけるためのトレーニングを行いましょう!

高校生の平均的な英文読解スピードを1分あたり75単語とすると、英文を読むだけで試験時間(80分)が終了することになります。共通テストの英語で高得点を取るためには、英文の読解速度を毎分140~150語くらいに上げる必要があります。

共通テスト英語の来年の予測、出題傾向分析、学習方針を詳しく解説 共通テスト|英語|センター次回から大幅に変わった共通テストの英語対策について|市川市(本八幡)の東進|大学受験|塾|予備校|東進ハイスクール|東進衛星予備校|市川八幡校 2022年の共通テスト 英語( ...

共通テスト英語の来年の予測、出題傾向分析、学習方針を詳しく解説

共通テスト数学の試験内容は、センター時代からどう変化しているのか?

難化した共通テスト 数学の対策としては、日頃から教科書の発展的な類題を演習しておくことが極めて有利に働きます。

共通テスト数学の来年の予測、出題傾向分析、学習方針を詳しく解説 共通テスト|数学|難化した共通テストの数学対策について|市川市(本八幡)の東進|大学受験|塾|予備校|東進ハイスクール|東進衛星予備校|市川八幡校 みなさんご存じの通り、2022年の共通テストの数学Ⅰ ...

共通テスト数学の来年の予測、出題傾向分析、学習方針を詳しく解説

共通テスト国語-問3の新傾向問題とは?|対策はどうすればいいの?

新傾向の問3の問題に関しての学習上のポイントは、「情報処理速度をアップすることと新傾向の問題に慣れること」の2点です。

冒頭でもご説明したように来春の共通テストの現代文は問3の難化が予測されます。早期から、十分な対策を行っておきましょう!

東進では、2か月1回のペースで本番の共通テストと同じ出題形式、難易度の『共通テスト本番模試』を実施しています。こちらを連続受験していただき、解説授業を見ていただければ、新傾向問題への強力な対策となります。ぜひ、ご活用ください!

今回の記事のまとめ

- 共通テストは、情報化時代にふさわしい情報処理能力(思考力・理解力・応用力)を試す試験として大きく変容した

- センター時代の勉強方法だけでは、難化した共通テストに対応することは困難である

- 来年以降も難化傾向は続くと考え、早期から「難化した共通テスト」に対応できる学力を養成する必要がある